心に残る・未来に残したい記憶

中央区文化推進事業助成

「佃島・月島百景〜心に残る・未来に残したい記憶」

今年度制作の動画が次々とホームページに掲載されているところです。

2月15日の「ビデオ上映と講演会・上映会」の際に上映したダイジェスト版も

掲載いたしました。

多くの方々にご協力をいただきましたこと、深く御礼を申し上げます。

******

[動画] 佃島百景~第1集~

「2019年度 上映会&講演・意見交換会」上映版

この動画は、2020年2月15日に月島区民館で開催した「佃島・月島百景 上映会&講演・意見交換会」にて上映したものです(一部文字修正、写真追加)。

2019年度(令和元年度)は、「佃島百景~第1集~」として、4名の方にインタビューを行い、それを約50分に編集しました。

他では見ること聴くことのできない貴重なエピソードや資料も盛り込まれています。

ぜひご覧ください。

佃公園の桜

[動画] 月島百景~第2集~

「2019年度 上映会&講演・意見交換会」上映版

この動画も、2020年2月15日に月島区民館で開催した「佃島・月島百景 上映会&講演・意見交換会」にて上映したものです(一部文字修正、写真追加)。

2019年度(令和元年度)は、「月島百景~第2集~」として、14名の方にインタビューを行い、それを約50分に編集しました。

他では見ること聴くことのできない貴重なエピソードや資料も盛り込まれています。

ぜひご覧ください。

月島区民センター前の河津桜

忘れてはならないものがたくさん散りばめられているように思います。

ご覧いただいて、ご感想などいただければ幸いです。

2月15日「佃島・月島百景」ビデオ上映と講演会のご報告

中央区文化推進助成事業として昨年度から取り組んでまいりました「佃島・月島百景」ですが、先日2月15日に大勢の方にご参加いただき、心から感謝いたします。

どうもありがとうございました。

未公開映像も含め、『月島百景』ホームページでも皆様にご覧いただけるようにいたします。

=======

江戸初期からの子孫の方々がお住まいの佃島。長くこのまちに暮らし、まちの歴史を知る方々からの貴重なお話。

ごく普通の生活の記憶。

「自分が死んだら、もう話せる人はいなくなる。甥っ子はもう知らないことだ。」

「自分が経験したことだから。」

ごく日常の生活史はどんどん消え去っていくものです。

それを記録に残し、次世代へ伝えていくことは、まちの歴史であり郷土史であり、まちの財産でもあります。

月島の築島以来このまちに移り住んできた子孫の方々、新天地を求めてこのまちにやってきた子孫の方々の貴重なお話。

どうぞ動画でご覧ください。

今回インタビューにご協力いただいた方々を通して、お一人お一人がこの町の宝であることを実感しています。

ご協力くださいました皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。

*******

<内容>

中央区文化推進事業助成

心に残る・未来に残したい記憶『佃島・月島百景〜第一集〜』

=======

2月15日(土)10:00〜16:00、月島区民館にて実施

10:00〜14:00 佃島・月島それぞれのビデオ上映

14:00〜16:00 佃島・月島におけるオーラルヒストリービデオの意義(芝浦工業大学 志村秀明教授) など

*意見交換会:動画の感想や思い出を語り合いながら動画の活用等についてご意見をいただきました。

=======

動画など掲載後、お知らせいたします。

その際はどうぞご覧ください。

<『月島百景ー心に残る・未来に残したい記憶ー』ホームページ>

http://tsukishima100.com/

2月23日「月島百景」上映会と意見交換会のお知らせ

昨年から取り組んでまいりました「月島百景」の事業ですが、

ようやく皆様にご覧いただけるようになりました。

どうぞお気軽においでください。

=======

長くこのまちに暮らし、まちの歴史を知る方々からの貴重なお話。

ごく普通の生活の記憶。

何らかの形で記録に残し、次世代へ伝えていきたいと、思ってまいりました。

おすそ分けや支え合う生き方の豊かさ、爽快さ。

どうぞ動画でご覧ください。

今回インタビューにご協力いただいた方々を通して、お一人お一人がこの町の宝であることを実感しています。

ご協力くださいました皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。

*******

<内容>

中央区文化推進事業助成

心に残る・未来に残したい記憶『月島百景〜第一集〜』

月島らしい人々の営みに関するビデオ上映会&意見交換会

日時:2月23日(土)10:00〜16:00

場所:佃区民館の3階洋室(大江戸線・有楽町線月島駅出口4番)

無料

=======

<当日のスケジュール>

10:00〜14:00

動画を繰り返し上映します。お気軽にお立ち寄りください。

14:00〜16:00

*月島におけるオーラルヒストリービデオの意義(芝浦工業大学 志村秀明教授)

*意見交換会:動画の感想や思い出を語り合いながら動画の活用等についてご意見をいただきます。

=======

ホームページはこちらになります。

どうぞご覧ください。

「心に残る・未来に残したい記憶 『佃島・月島百景』」

浴衣で佃・月島散策

【浴衣で佃・月島の路地散策】

8月というのに、まるで梅雨のようなお天気が続いていますね。

今年浴衣もそうそろそろ終わりかなと思わせるような気候です。

各地の花火大会も終わり、

夏の浴衣で楽しむのも後もう少し。

下町散歩を企画しました。

日時:9月2日(土)10:00〜

参加費:1,000円(昼食代別途)

着付が必要な方:1,000円

持参するもの:浴衣一式、下駄、風呂敷一枚

『当日のスケジュール』

9:50 和のたしな美庵に集合

10:00 浴衣に着替え

10:30

散策ルートの歴史的背景を含めた座学

「和のたしな美塾」から、

風呂敷を使った包み方のレクチャー

11:30 出発

月島散策

・特徴のある路地

・猫屋という猫グッズのお店

・志村教授の二軒長屋

・渡し公園(月島の渡し跡)

・隅田川沿いの遊歩道

12:30 ランチタイム(小料理屋)

交流会

14:00 佃散策に出発

・佃の江戸時代から続く住吉神社参拝

・高波を避けるために造られた道・街並み・路地

・佃小橋で繋がる旧佃島、今も残る入り船堀、佃煮屋

・町の守り神、お稲荷さん、天台地蔵尊

・江戸時代から続く今でも使われている井戸

15:30 解散

ということで、ご一緒に散策はいかがでしょうか。

月島の歴史3〜西仲商店街〜

西仲通りは月島名物の露店から始まった

今月島二番街のほうは大規模な再開発が行われています。

トタンに覆われ、いつも見慣れていた各商店の二階部分の看板も取り壊されてしまいました。

写真を撮っておけばよかったと、今は悔やまれます。

.

.

「もんじゃ麦」の奥に「佐藤フライ」というレバーフライが大変美味しい店がかつてありました。

このフライ屋さんは大分前に店じまいしました。

お店に入ると、おじさんが「何枚?」と尋ねてきます。「5枚」とか「10枚」とか答えて、フライが揚がるのを待っている間、

そこにある大きな急須の出がらしのお茶を飲んで椅子に座って待ちます。

揚げたてをそこで食べるもよし、持ち帰るもよし。

揚げたてが一番美味しい。しかも、からしをたっぷりとつけて。

このレバーフライの美味しさはもう伝説となっています。

この店も、かつては西仲商店街で露天商から始まり、内店としてこの街に根付いたのでした。

.

右側の看板が「もんじゃ麦」

その奥にかつて「佐藤フライ」があった。

.

月島が明治25年に築島され、明治30年ごろから自然発生的に西仲通りに商店街が誕生していったようです。

石川鉄工所など機械工場の町となった月島はその労働者の町だったのです。

彼らは収入は少なかったので、

露店で売られているものは、すべてが安かったようです。

しかも、二番街と三番街の間には、映画館や寄席があって、

深川、築地、明石町からも大勢の人がやってきたといいますから、銀座とは違った庶民的な商店街として発展してきたのです。

もんじゃ焼きは平成に入ってからブームとなりましたが、元々は駄菓子屋さんで売っている子どもが食べる安いおやつだったのです。

決して生活水準は高くなくても、いつも人が集まり、活気に溢れていた街でした。

.

.

西仲通りの露店の賑わいを、『月島調査』(大正8年(1919))ではこんなふうに表現しています。

「雨が降らないかぎりは毎夜道路の中央に露店が立ちならび、夕方になると買い物の主婦層を対象に、一丁目から二丁目あたりに魚貝類や野菜を売る露店が開いた。

日没ともなると、五丁目の角あたりに、工場から帰ってくる労働者を労って焼き鳥屋や肉フライ、おでん屋など、安価な飲食店が開く。

そして夜になると、南北を結ぶように各種の露店が開かれ、午後8時半から10時ごろまでの間がもっとも賑わいを見せた。

そして11時ごろになると、両側の商店も店を閉め、露天商たちは潮が引くように帰路につき、西仲通りは静寂に包まれた。」

.

.

戦後は闇市の形成によって露店自体も禁止され、月島地域の工業の衰退と労働者人口の減少も拍車をかけることとなって、

月島名物の露店は再現されることはなくなりました。

昭和63年(1988)に商店街にアーケードが施され、歩車道の区分もされて現在に至っています。

庶民的な街月島、そしてもんじゃ焼き、庶民の生活から生まれ出てきた街であり、文化ですね。

.

.

ちょっと嬉しいことは、「もんじゃ麦」三号店でレバーフライを作って売り出しました。

この味が、あの「佐藤フライ」のレバーフライの味によく似ているのです。

形は違いますけど。

でも、懐かしい味です。昭和の味を彷彿とさせてくれます。

皆様もご賞味あれ。

現在仮移転のため清澄通り沿いの路面店で販売しています。

月島の歴史2〜近代化と江戸長屋〜

嘉永6年(1853)のペリー来航は、この月島地区にも大きな影響を与えました。

幕府は西欧諸国の軍艦に対抗するために佃島の南に砲台をつくったのでした。

その場所こそ月島の発祥の地です。

明治になって月島という島はそこから築島されていったということです。

ペリー来航は月島という地に無縁ではない出来事でした。

.

.

安政元年(1854)に水戸藩洋式造船所が石川島に建設され、

明治維新を迎えた明治元年(1868)に、この造船所が幕府から明治新政府の手に移りました。

この造船所は、その後横須賀に移転となり、明治9年(1876)に平野富二によって民営造船事業へと変わっていきました。

昭和15年(1940)に完成した勝鬨橋は、跳開(ちょうかい)可動橋だったことで有名ですが、この橋が完成したことで月島地域の交通は飛躍的に向上し、工業発展に大きく寄与したのです。

.

勝鬨橋

.

日清(明治27〜28年)・日露戦争(明治37〜38年)を契機にして、

東京の産業の近代化は、この月島にも波及し、工場が次々と建設されていったのです。

月島(一号地)が造成されたのが明治25年(1892)ですから、月島は産業の近代化のために作られた町のようにも見受けられます。

石川島には石川島造船所(現IHI)が、月島にはその下請け工場が建設され、月島には石井鉄工所や月島機械などの工場など、機械・器具製造工場が多く存在することになったのです。

第一次世界大戦が始まる大正2年(1913)ごろまで、多くの工場や倉庫が建設され、その労働者のための住宅を大量に用意する必要性に迫られたのです。

そこで生まれたのが長屋です。

「一町街区」

元々、民間事業者が参入してきて、工場や倉庫の大規模な施設用として、「一町街区」という真ん中に三間道路を通して、短冊形の間口十間ずつで六つに区切るという街割りが月島では作られていったのです。

六間道路と三間道路が碁盤の目状に整然と通っています。

ところが、この月島に多くの労働者を住まわせるための住宅として、この「一町街区」の町、月島が使わるようになりました。

短冊形の敷地の中央に、幅が約一間から九尺(1.8〜2.7メートル)の路地をもうけました。

そこに二軒長屋から四軒長屋が建てられていきました。

一戸の間口はほぼ二間(3.6メートル)。路地は、民間事業者が作った私道です。

これが今の月島の長屋であり、路地のある風景ということなのです。

月島1丁目から4丁目の中に路地は100本近くあるといいます。この街の長さは4キロメートルほどです。

.

.

昭和13年(1938)の市街地建築法の改正によって、建物の敷地に接する道路の最低幅は4メートルに引き上げられました。

したがって、月島のような路地が作られることはもうなくなってしまったのです。

大正時代の道路幅に関する法律が適用になった月島のような路地は、現在では法改正によって、日本ではもう見ることができなくなりました。

月島で路地のある生活が残っているというのは、日本でも貴重なことなのだと、

改めて思います。

.

月島の歴史1〜明治なのに江戸が残る〜

もんじゃ焼きで有名な月島。

いつの間にか、月島のメインストリートの「西仲商店街」は「もんじゃストリート」と呼ばれるようになって、久しいです。

.

.

月島(一号地)は、明治25年(1892)に埋め立てられました。

初めは「築島」と呼ばれたのです。

それが三日月の形をしている島ということで、「月島」と銘々されました。

続く2年後の明治27年(1894)、勝どき(二号地)がつくられ、

更にその2年の明治29年(1896)、新佃島の埋め立てが完成しました。

.

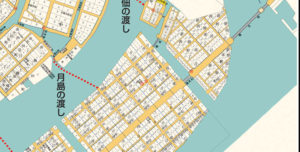

『東京市十五区番地界入地図』東京市京橋区全図

明治40年(1907)発行

.

明治になって、旧佃島の南側に月島、勝どきが、東側に新佃島が宅地化されてきたのです。

近代日本が、1868年の明治維新を起点として、

欧米列強に負けじと富国強兵を唱え、近代日本を目指す国家戦略の中で、

この月島地域もその波の中に飲み込まれていきました。

.

.

それでも、とても不思議なことに、

この月島という町の街割りは、江戸の方式を採用していることです。

六間(10.8メートル)道路が碁盤の目のように通っていて、

「一町街区」を基本とした街割りになっているのです。

関東大震災の後に建設された長屋は、

東京大空襲にも逢うことなく、奇跡的に残っています。

だいぶ老朽化した長屋も多く見受けられますが、

懐かしい人情を感じさせる「路地文化」が今も息づいているところなのです。

.

佃島の歴史5〜今も残る街割り〜

江戸時代の佃島の街割りと敷地割りはどうなっていたのでしょう。

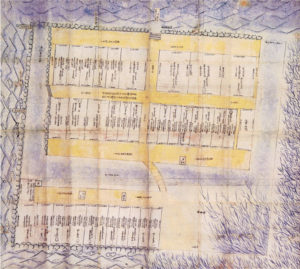

宝永7年(1710)の「佃島沽券図控」(金子家蔵)というものがあって、

佃島の当時の形状、地割り、土地の所有状況などを見ることができます。

これは、佃島の名主が町奉行へ提出した沽券図の控えです。

.

「佃島沽券図控」宝永7年(1710)(金子家蔵)

.

この大きな島のほうは田の字型になっていて、街割りがシンメトリーになっています。

街区の奥行きは江戸町人地にならい、約20間(36メートル)とされました。

北側が上町(うわて)、南側が下町(しもちょう)とされ、

上町の西側には島のリーダーたちが住んでいました。

住吉神社は上町の北東側、奥まったところに建立され、

隅田川、江戸城に向かっています。

渡船場から東に伸びる道が三間幅(5.4メートル)の渡船場通りです。それに直交する南北方向の道(中通り)も三間幅でした。

これが江戸の町人地の標準的な道幅だったのです。

船入堀沿いの河岸通りと大川端沿いの道幅は、船からの陸揚げ作業のために7間(12.7メートル)と、広めに設定されました。

.

「佃小橋」で結ばれた小さな島は東町(むかいちょう)と呼ばれ、

20間(36メートル)奥行きの街区が一列つくられました。

.

「佃小橋」から見た船入堀

今も江戸時代の面影を残している。

左側は上町(うわて)、下町(しもちょう)。

右側は東町(むかいちょう)。

.

江戸の町は火事が頻発していましたが、

隅田川対岸の本土のほうからも飛び火があって、佃島は何度も火災に遭っています。

大火災だった明暦の大火(1657年)では15軒だけが消失したのですが、

ほぼ島全体が全焼したのは四度もあり、住吉神社も四回消失しています。

度重なる火災や石垣の崩壊があっても、島の形状や街割りはほとんど変わっていないということです。

当時の歴史が残っているというのは、ありがいことですね。

佃島も少しずつ人口が増えていきましたから、建物の密集度が高まっていきました。

.

1923年の関東大震災で消失しなかったおかげで、

ほぼ江戸時代のままの街並みが残ったのです。

それも、住民が一致団結して、本土からの類焼を消し止め、また飛び火によって類焼した建物を壊して類焼を食い止めたという努力があったということです。

江戸時代の火事の類焼を防ぐ心意気を見るようです。

現在は、東町の北部や新佃島、月島などの埋め立てもなされ、

全体的に地続きになっていますが、

元祖佃島は、江戸の情緒を残す場所として現在も息づいています。

街並み、路地文化としても貴重な文化遺産ですね。

.

月島地区の再開発を見るにつけ、

この江戸時代の面影が残る旧佃島が現存しているというのは、とても価値あることだと思います。

伝統的文化遺産として、後世に残していきたいものです。

.

佃島の歴史4〜故郷を思い描いて町づくり〜

白魚漁は、毎年11月から3月までの、白魚が産卵のために河口をさかのぼる春先のシーズンでした。

江戸に佃島ができるまで、佃村漁師一行がが江戸へ滞在したのは、この5ヶ月間だけだったのです。

白魚漁のシーズンオフには、故郷の摂津国佃村に帰りましたので、故郷と江戸との往復は大変なことだったと推察されます。

.

彼らが江戸の、後に佃島と命名した場所は、江戸湊の漁に出るには最適な場所だったのですが、干潟で、土地としては不完全で造成する必要があり、しかも高波や高潮の時には水没してしまう恐れのある土地でした。

.

ところが、彼らの故郷である摂津国佃村は、神崎川と左門殿川の中洲であり、

故郷と佃島は立地条件がよく似ていたところが、彼らにとって親しみやすかったのではないかと、

言われています。(芝浦工業大学工学部建築学科教授 志村秀明氏『月島 再発見学』)

.

新撰増補大坂大絵図 (1691年)

佃田村となっている。

.

神崎川と左門殿川沿いの浜であったところには、今ではマンションや工場、倉庫が立ち並んでいるといいますが、

マンションの一つに上って神崎川の上流を見ると、佃村が今も中洲であることがよく分かるそうです。

しかも、この風景は、東京の佃である大川端リバーシティから隅田川の上流を見る眺めとよく似ているようです。

.

.

千船駅から細い道を東のほうへ歩いていくと、田蓑神社が路地の先に突然に現れ、田蓑神社境内には三方から入る入り口があるといいます。

陸からの参拝口だけではなく下船しての参拝口があったようです。

路地のような狭い道のある市街地であり、参拝口も陸と船からというのも両者は非常に類似しています。

佃村漁師一行は、故郷の田蓑神社が鎮座する町並みを思い描きながら、築島していったのではないでしょうか。

路地が生まれたのも、故郷と無縁ではないように思えてきます。

故郷の景色を懐かしく思い出すのは、だれしも同じですね。

.

田蓑神社

佃島の歴史3〜家康の好物「白魚」〜

佃村・大和田村の漁師たちが家康献上のために用意した御菜魚(魚介類)は、白魚でした。

家康は、殊の外、白魚が好物だったということです。

白魚は、体長約10センチメートルほどの魚で、シラスとは異なる、サケ目シラウオ科の無色半透明の硬骨魚です。

かつては淡水の混じる江戸内湾域に数多く生息していたとのことです。

白魚は透き通って見えるために、脳の形が三葉葵(徳川家の家紋)に見立てられ、徳川家では大変珍重されたということです。

.

.

白魚を献上するための箱「献上箱」というものが現存しています。

朱漆塗りの内箱に入れた白魚を黒漆箱に納めて、担ぎ棒を通して江戸城まで運びました。

.

白魚献上箱

「御膳 白魚箱」「佃嶋」の文字がある朱漆塗りの内箱を、

「御本丸」「御膳 御用」の文字がある黒漆塗りの外箱に納め、

担ぎ棒を通して江戸城まで運んだ。

.

漁は夜間に行われ、「御本丸」「西本丸御用」などと記されら高張提灯(たかばりちょうちん)を船の先端に掲げて、篝火をたいて行われました。

水揚げされた白魚は漁が終わった早朝に江戸城へ運ばれました。

白魚20尾を並べた小箱25箱を「御本丸」「西本丸御用」と記された漆塗りの献上箱に納めて(一回に約一升分の白魚)、

しかも、運搬は「通行構いなし」の、大名行列よりも優先されたといいますから、

.

別格の取扱いだったということがお分りいただけると思います。

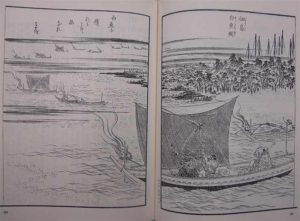

江戸名所図会 佃島(斎藤月茛ほか編)

白魚漁を行う四手網。

.

漁法は、通常用いる四つ手網(十字に組んだ竹で張り上げた方形の浅い袋状の網)とは異なり、

御膳白魚漁に限って建網(水中に袖網を敷設し、魚群を袋網に導く定置網)で捕獲されました。

.

.

佃島漁師の漁場は、中川・江戸川河口付近(後に千住大橋から上流の豊島村までの間)と定められ、

これとは別に、浅草川から江戸湾周辺に漁場をもって御膳白魚漁を行う小網町の白魚役漁師も存在しました。

このため、御用漁をはじめとする漁場紛争がたびたび起こりましたが、

家康のお墨付と称される「御免書」を理由に、佃島漁師は常に有利な立場に立ち得ました。

(中央区主任文化財調査指導員 増山一成氏)

.

.

東都名所佃島入船ノ図 (歌川広重(初代)) 国会国立図書館

奥のほうに佃島が見える。

左手には白魚漁を行う四手網が見える。

.

次第に白魚の捕獲量が減少する時がやってきました。

彼らは白魚に代わって別の小魚に切り替えてほしい旨を陳情してきました。

明和8年(1771)には、現物納入から年40両の金納に変わりました。

これで江戸期の実施的な白魚献上は終わりを迎えたのです。

.

ところが、明治14年(1881)、宮内庁と徳川家への献上の慣例が復活しました。

徳川家から佃島漁業協同組合へ感謝状が贈られています。<

江戸時代から現代へとこうして熱い想いが受け継がれていることに感動するとともに、

心がほんわかするような、連綿と続く人の心の温もりを感じざるをえません。

感謝の思いを大切にすることを教えられているような気がします。