「しばしお待ちください」

「しばしお待ちを」

相対的な時間のことを言いますが、

耳にする言葉ではありますが、なかなか普段は使わなくなりました。

この言葉は古くから使われてきた言葉のようです。

********

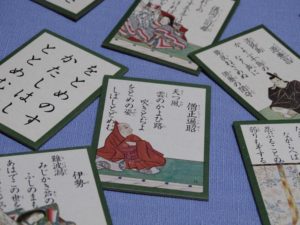

天津風(あまつかぜ) 雲の通ひ路(かよひじ) 吹き閉ぢよ

をとめの姿 しばしとどめむ

と、百人一首にあります。

古今和歌集におさめられた僧正遍照作の一首です。

天を吹く風よ、天女たちが帰っていく雲の中の通り道を吹き閉ざしてくれ。

乙女たちの美しい舞姿を、もうしばらく地上に留めておきたいのだ。

新嘗祭(にいなめさい)の翌日、

「豊明節会(とよのあかりのせちえ)」の宴の後に舞楽を舞う5人の公家の娘たちを天女に見立てているのです。

ああ、もうしばらくこの美しい乙女たちの舞姿をみていたいという思いですね。

********

「しばし」という言葉がこの和歌が作られた平安時代の貞観11年(869)に使われています。

この時代から、今までずっと同じ意味で使われているのですね。

「しばしの別れ」

「しばし待て」

などちょっと古風な感じがしますが、

.

お客様をお待たせしているとき、

「しばしお待ちください」

「しばしお待ちを」

結婚式場やパーティーの席上で、

「しばしご歓談くださいませ。」

なんて言えたら、慌ただしさの中にも古風な落ち着きを相手の方に感じさせますね。

時間の感覚はそれぞれ、その時々によって違うものですが、

じゃあ、少しお待ちしましょうか、という心和やかな心持ちになりますね。

ちょっと意識して使ってみてはいかがでしょうか。

.

(参考:高橋こうじ著『日本の大和言葉を美しく話す』)