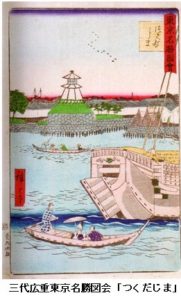

佃島の歴史3〜家康の好物「白魚」〜

佃村・大和田村の漁師たちが家康献上のために用意した御菜魚(魚介類)は、白魚でした。

家康は、殊の外、白魚が好物だったということです。

白魚は、体長約10センチメートルほどの魚で、シラスとは異なる、サケ目シラウオ科の無色半透明の硬骨魚です。

かつては淡水の混じる江戸内湾域に数多く生息していたとのことです。

白魚は透き通って見えるために、脳の形が三葉葵(徳川家の家紋)に見立てられ、徳川家では大変珍重されたということです。

.

.

白魚を献上するための箱「献上箱」というものが現存しています。

朱漆塗りの内箱に入れた白魚を黒漆箱に納めて、担ぎ棒を通して江戸城まで運びました。

.

白魚献上箱

「御膳 白魚箱」「佃嶋」の文字がある朱漆塗りの内箱を、

「御本丸」「御膳 御用」の文字がある黒漆塗りの外箱に納め、

担ぎ棒を通して江戸城まで運んだ。

.

漁は夜間に行われ、「御本丸」「西本丸御用」などと記されら高張提灯(たかばりちょうちん)を船の先端に掲げて、篝火をたいて行われました。

水揚げされた白魚は漁が終わった早朝に江戸城へ運ばれました。

白魚20尾を並べた小箱25箱を「御本丸」「西本丸御用」と記された漆塗りの献上箱に納めて(一回に約一升分の白魚)、

しかも、運搬は「通行構いなし」の、大名行列よりも優先されたといいますから、

.

別格の取扱いだったということがお分りいただけると思います。

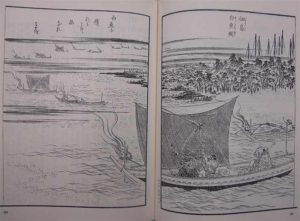

江戸名所図会 佃島(斎藤月茛ほか編)

白魚漁を行う四手網。

.

漁法は、通常用いる四つ手網(十字に組んだ竹で張り上げた方形の浅い袋状の網)とは異なり、

御膳白魚漁に限って建網(水中に袖網を敷設し、魚群を袋網に導く定置網)で捕獲されました。

.

.

佃島漁師の漁場は、中川・江戸川河口付近(後に千住大橋から上流の豊島村までの間)と定められ、

これとは別に、浅草川から江戸湾周辺に漁場をもって御膳白魚漁を行う小網町の白魚役漁師も存在しました。

このため、御用漁をはじめとする漁場紛争がたびたび起こりましたが、

家康のお墨付と称される「御免書」を理由に、佃島漁師は常に有利な立場に立ち得ました。

(中央区主任文化財調査指導員 増山一成氏)

.

.

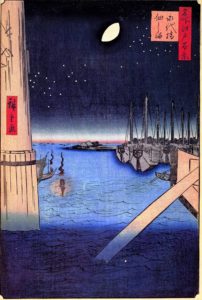

東都名所佃島入船ノ図 (歌川広重(初代)) 国会国立図書館

奥のほうに佃島が見える。

左手には白魚漁を行う四手網が見える。

.

次第に白魚の捕獲量が減少する時がやってきました。

彼らは白魚に代わって別の小魚に切り替えてほしい旨を陳情してきました。

明和8年(1771)には、現物納入から年40両の金納に変わりました。

これで江戸期の実施的な白魚献上は終わりを迎えたのです。

.

ところが、明治14年(1881)、宮内庁と徳川家への献上の慣例が復活しました。

徳川家から佃島漁業協同組合へ感謝状が贈られています。<

江戸時代から現代へとこうして熱い想いが受け継がれていることに感動するとともに、

心がほんわかするような、連綿と続く人の心の温もりを感じざるをえません。

感謝の思いを大切にすることを教えられているような気がします。

佃島の歴史2〜「佃島」の誕生〜

(石川氏が鎧島に武家屋敷を構えて、この島は石川島と命名されたことは前々回書きました。)

江戸へくだってきた佃村・大和田村の漁師一行が、江戸で最初に仮住まいしたのが小石川の安藤対馬守重信の屋敷。

二人とも家康の信任が厚く、家康の命により彼らを預かることになったのです。

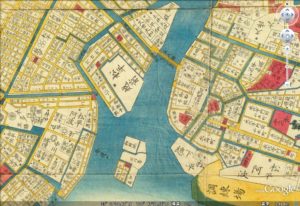

安政5年(1858)の地図

江戸湊に石川島や佃島が見える。

当時の小網町は江戸湊で漁をするには一等地。

大坂から卓越した漁業技術を持ってきた彼らがそこに招かれたというのは、高待遇であったことが伺えます。

こうしてようやく、故郷の佃村の名前にちなんで、「佃島」という島が江戸に誕生しました。

翌年、佃の渡し舟が始まり、翌々年には佃島に住吉神社が遷座しました。

.

佃島の歴史1〜家康と佃村〜

東京に江戸の面影を残すところを探すのはなかなか難しいですね。

佃島は、非常に貴重な島だと思います。

.

なぜ佃村の漁師たちは江戸までやってきたのか、とても興味深い話です。

どうも家康との特別な関係があったようです。

.

1613年、彼らは「浅草川と稲毛側を除く全国のどこでも漁をしてもよい」という漁業特権を与えれたのですが、それは1614年から始まる大坂の陣で佃村の漁師が海上隠密活動をしやすいようにするためだったとも言われているということです。

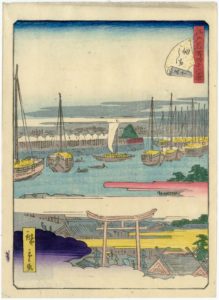

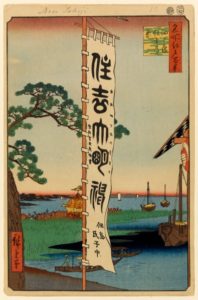

歌川広重(二代)画 文久元年(1861)

佃島住吉神社から対岸を望む

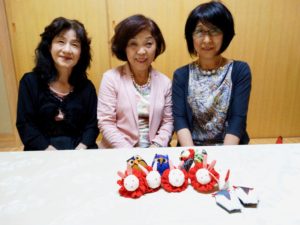

6/28 リメイク講座〜吊るし雛「フクロウ」

仁後先生に今回もお世話になりました。

お土産の京菓子の蓋を開けた途端、歓喜の声。

京都の綺麗なお菓子に惚れ惚れしました。

作品完成後のお味見は最高でした。

.

.

布に接着芯を貼り付ける時のアイロンの掛け方。

縫ったものを裏返す時のコツなどなど。

やっぱり教えていただかないと、分からないことがたくさんありますね。

それぞれの「フクロウ」が出来上がりました。

.

つるし雛「フクロウ」

「フクロウ」は、森の知恵者。

「不苦労」と書き、「苦労を免れる」ともいわれています。

また、「福朗」とも書き、「福々しい体で福を招きますように」という願いが込められていると

いわれています。

.

こうしてひと針ひと針縫うという時間は、自宅で自主的にはなかなか作りにくいものですね。

静かに自分と向かい合う時間です。

尊い時間ですね。

.

.

時間がない、時間が惜しい、自分にはできない、

なんて思うかもしれませんが、

.

「和のたしな美塾」での講座は、

着物を着ることもそうですが、

自分を見つめ、自分軸に戻っていく、

原点回帰でもあると考えています。

どうぞ積極的にご参加くださいませ。

*******

次回講座

リメイク講座

7月26日(水)13:00~15:30

数寄屋袋を作ります。

美と健康とための足ゆび講座

7月30日(日)14:00~17:00

どうぞよろしくお願いいたします。

お待ちしております。

石川島は今いずこに

(ここは公衆トイレになっていますが。)

その後この地は、石川氏にちなんで「石川島」と呼ばれるようになりましたが、

寛政2年、石川氏の敷地の南側に人足寄場が設けられ、

石川氏は永田町に移転することになったのです。

そして、明治5年(1872)の町名改正で、佃島と合併したために「石川島」という住居表示はなくなってしまったのです。

.

人足寄場だったところは、現在公園となって、人々の憩いの場となっています。

.

隅田川の川沿いに桜並木があって、散策するのも楽しい場所です。

毎年お花見の一つとしても盛り上がりを見せています。

今では昔の面影は残っていませんが、約9ヘクタールにも及ぶという広大な敷地を利用して上手に建物を建てました。

.

今では「東京のマンハッタン」とまで呼ばれています。

再開発地区の中でも人々が安らげる空間にしたのは、東京都心部では画期的なこととして今でも高く評価されているといいます。

敷地内にある石川島資料館で、往時の様子を知ることができます。

.

水路交通から陸路交通へ

月島って、どこにあるんだろうか。

月島は明治25年(1892)に月島の渡しが設けられ、昭和15年(1940)に勝鬨橋の開通に伴って、渡し舟は廃止されました。

.

江戸時代から続いた佃の渡しも、昭和39年(1964)に佃大橋の開通に伴って廃止されました。

.

ここ佃島、月島はまさに実生活に直結した形で交通手段が変貌してきた土地なのです。

.

わが町月島〜築島125周年〜

6/24 和の月さろん「衣礼と江戸文化」第二回

昨日の『和の月さろん』(衣礼と江戸文化)第二回

本当に最後まで盛り上がりましたね。

ご参加くださいました皆様、ありがとうございました。

純庵先生の江戸話、面白かったですね〜〜!!

家康公が白魚大好きだったとは。佃と月島のお話。

江戸の繁華街、浅草と両国のお話、そして歌舞伎「仮名手本忠臣蔵」のお話と役者の屋号。

まあ、話題は多岐にわたり、面白おかしく、笑いの渦でした。

明治時代に築かれた月島は、江戸の街並みを残す佃島の風情を長屋と路地に残しています。

月島の路地文化、この街を文化遺産にしようではありませんか。

議員さんも駆けつけてくださいました。

ありがたいですねえ。

梅田さんの桑茶クッキー、酵素ドリンクにアロマオイル満載の「心身養生香座」。美味しく、リフレッシュ。

菅谷さんの進化する着装の実践「3分間着物」もお見事でした。

懇親会も食べきれないほどの魚仁のお料理などなど。

お買い物してくださった皆様、ありがとうございました。

次回は7月29日の浴衣で楽しむ隅田川花火大会です。

どうぞお楽しみに〜〜!!

5/31 リメイク講座〜「うさぎ」

仁後圭音子講師のご指導の下、可愛い「うさぎ」が出来上がりました。

仁後講師、どうもありがとうございました。

ご参加くださいました 皆様、どうもありがとうございました。

また一つ、吊るし雛が完成しました。

「うさぎ」のいわれ

☆兎(うさぎ)

赤い目に魔除けと護身(病気を退治できる)の霊力があるとされています。

優しく素直で言い争いをすることはせず、「芯のある優しい人になれる」との言い伝えがあります。

子どもへこの思いを託すのはもちろんですが、

大人も、このような人でありたいものですね。

.

.

自分でひと針ひと針仕上げると、やはり愛着もひとしおですね。

仁後講師からは、皇居清掃のご奉仕のお土産の菊の御紋章入り和三盆をいただき、楽しいお話を伺い、幸せのおすそ分けをしていただきました。

天皇皇后両陛下にお目にかかれる幸せを、仁後講師と高橋さんから分けていただきました。

とてもよい講座となりました。

皆様のご協力のおかげです。

この和のたしな美庵も喜んでいると思います。

感謝申し上げます。

次回は、

6月28日(水)13:00〜15:30

吊るし雛にもなる

「フクロウ」「赤ちゃん」など、

その中の一つを作りましょう。

5/28 和の月さろん「衣礼と江戸文化」第一回

一般社団法人和の国の円純庵先生と黒田恵未さんをお迎えしまして、

今般から新しく「和の月さろん」と題しまして、

日本の伝統文化を「知る・学ぶ・楽しむ」を繻子とする会を開催してまいります。

内容としては、日本の歴史、思想、伝統芸能、伝統工芸、日本の衣装などについて学んでまいります。

円純庵先生の江戸文化のお話は大変面白く興味が湧き上がる内容となっています。

本日の内容は以下のとおりです。

第一部

衣礼「子供に伝える礼を親が学ぶ」(担当 宮本・島)

*子供に教えたい行儀作法をまずは親が学びましょう。

挨拶やお辞儀の教え方・言葉使い・着物を着た時の仕草(親)

*日本初の礼服「聖徳太子の知恵 冠衣十二階制とは」(担当 宮本)

休憩

茶菓子「桑茶」(糖尿病に効果あり)(ご担当 純庵先生)

第二部

江戸文化講座「江戸の町 運河と道」家康の知恵 (ご担当 純庵先生)

*家康の画期的な都市計画 世界に類を見ない運河や街、そして街道。

江戸の街並みを造る為の知恵とそこに生まれた職業などの純庵面白話。

.

*今回はご参加くださいました皆様に、初回特典としまして、

被災地の一本松芯入り御守を差し上げました。

二次会は、もんじゃを食べながらの楽しい懇親会となりました。

どの方々も、それぞれの講座が興味深く、純庵先生のお話も楽しく、次回も参加したいというご感想でした。

ご参加くださいました皆様、ありがとうございました。

次回は、6月24日(土)14:00〜15:00

その後、お刺身で定評のある魚仁から取り寄せたものでの二次会を企画しております。

お気軽においでください。

お待ちしております。